素晴らしい景色や達成感は格別ですよね。

でも、下山後についつい忘れがちなのが、体のケアではないでしょうか。

特に、翌日に疲れを残さず、次の登山も快適に楽しむためには、登山後のクールダウンとストレッチがとても重要なんです。

・疲労を残さない!簡単ケア方法

本記事では、登山後のケアが大切な理由から疲労を残さないためケア方法まで詳しく解説していきます。

適切なケアをすれば、次の登山がきっと楽しくなるはずです。

【登山初心者必読!】なぜ登山後のケアが大切なの?

登山は長時間、傾斜のある道を上り下りするため、足や膝に大きな負担がかかるスポーツです。

また、重いザックを背負うことで肩や背中にも相当な負担がかかります。

このような活動の後、クールダウンやストレッチを行わないと、以下のような問題が起こりやすくなります。

疲労の蓄積と回復の遅れ

クールダウンには、心臓や肺、脳の負担を徐々に減らし、疲労物質を体外に出す目的があります。翌日以降に疲労を残さないためにも、その日の疲労はその日のうちに回復させることが大切です。

ストレッチによって血流が良くなり、疲労物質が解消されやすくなるため、翌日も快適に過ごせるようになります。

筋肉の硬直とバランスの乱れ

運動で硬くなった筋肉を伸ばし、柔軟性を回復させることで、筋肉のバランスを整えられます。

特に登山では筋肉をたくさん使うため、ほぐすことで腰の疲れも取れやすくなるよ。

むくみや怪我のリスク

長時間歩くことで、重力によって血液やリンパ液が手足などの下方に溜まり、むくみやすくなります。

- 激しい運動

- エネルギー不足

- 高所での活動

- 筋肉痛

女性はホルモンの関係で水分が溜まりやすかったり、男性に比べて筋肉が少ないために末端に溜まった血液を体の中央に戻す力が弱かったりするため、男性よりもむくみのトラブルが多いことがデータで示されています。

疲労を残さない!簡単ケア方法

では、具体的にどのようなケアをすれば良いのでしょうか?下山直後や、山小屋、お家でできる簡単なケア方法をご紹介します。

ストレッチを行う際は、伸ばしている筋肉を意識し、呼吸を止めず、痛いところまで伸ばさずに「心地よい」強さで行うのがポイントです。

① 登山後のストレッチ

体幹や足、股関節など、登山で酷使した部位を中心にストレッチしましょう。

お風呂で体が温まった後に行うのが特におすすめです。

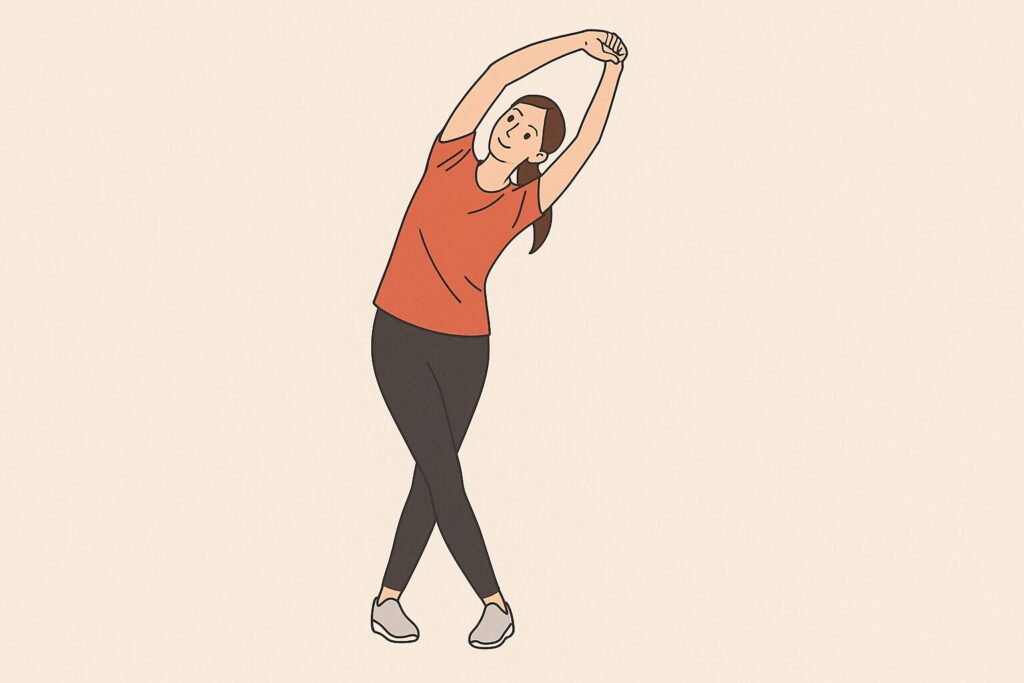

体側(体の側面)のストレッチ

手を上げて片方の手首を持ち、上に引き上げてから横に倒します。足幅をクロスさせるとさらに深く伸びます。

ザックを背負うことで負担がかかる体側を伸ばすことで、気持ちよさを感じられるでしょう。

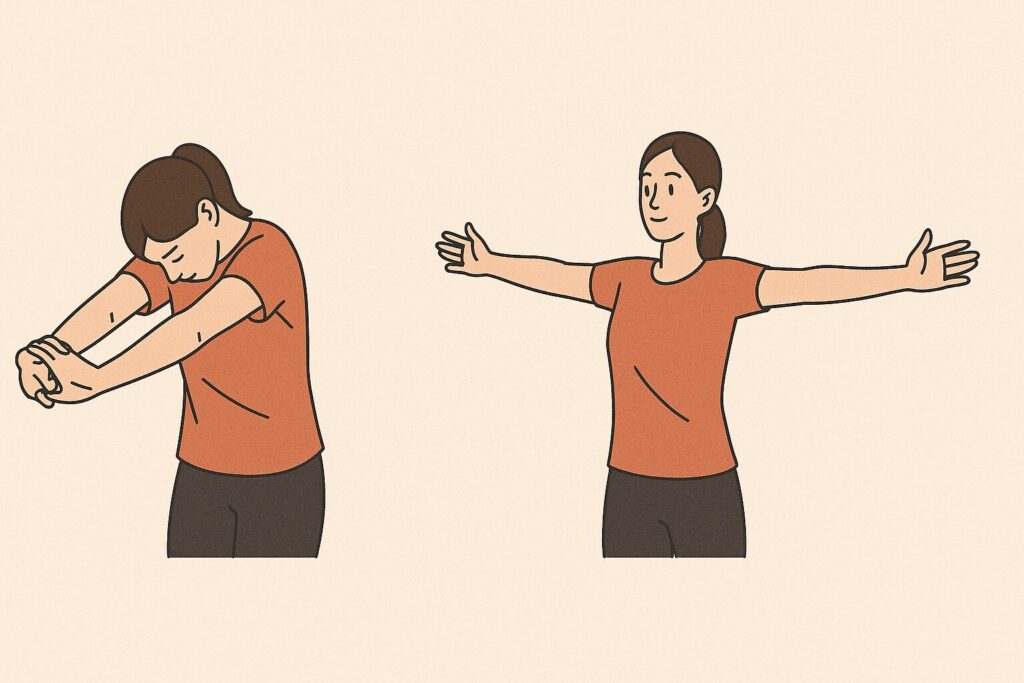

胸と腕のストレッチ

手を前で組み、胸と腕が遠く離れるように丸くなり、次に手を横に大きく広げます。

これもザックを背負った後にとても気持ちいい動きです。

太もも前側(大腿四頭筋)のストレッチ

両手を体の後ろで支えながら片足を曲げて座り、上体を後ろにゆっくり倒して太ももの前側を伸ばします。膝を曲げてかかとをお尻に近づける動作も効果的です。

太もも裏側(ハムストリング)のストレッチ

片足を伸ばし、もう片方の膝を曲げて座り、伸ばした足のつま先の方に体を倒します。

お尻(大殿筋・中殿筋)のストレッチ

体育座りの状態から、片方の膝を曲げて反対側の太ももに乗せ、膝を抱え込んで仰向けになり、膝を胸に引き寄せるようにお尻を伸ばします。

お尻の筋肉は登山でとても使う大きな筋肉なので、ここをほぐすと腰の疲れも取れてきます。

股関節・腸腰筋のストレッチ

大きく足を開いて片膝をつき、前方に体重をかけ、後ろ足側の腕を頭上に伸ばします。さらにひねりを加える動きも効果的です。

股関節周りを大きく動かすことで、関節の動きを良くし、体幹も鍛えられます。

膝のお皿のケア

膝のお皿を直接動かすことで、膝の動きを良くし、痛みを和らげます。足の力を抜き、お皿を上下、左右、そして押し込むように動かします。

これにより、筋肉が硬くなることで起こる膝の摩擦を減らし、痛みが出にくくなります。

足裏のマッサージ

足の指を一本ずつ回したり、前後に折ったりしてほぐします。

足の甲の骨の間や、足裏の内側、外側もしっかり揉みほぐしましょう。

ゴルフボールなどを床に置いて、足裏で転がすのも心地よい刺激になります。

足は絶えず体重を支えている部分であり、足の疲労は膝痛や腰痛の原因にもなりかねません。

② その他のケア方法

ストレッチと合わせて、以下のような方法も取り入れると、さらに効果的な疲労回復が期待できます。

マッサージ

疲労した筋肉を優しくさするようにマッサージするのも効果的です。

ふくらはぎは下から上へ、太ももは外側、中央、内側をさすり上げます。

手足の挙上

むくんでいる手足を心臓より高い位置に上げることで、重力によって溜まった血液やリンパ液を戻す効果があります。

リカバリー入浴

登山後の入浴は楽しみの一つですが、工夫することで大きな疲労回復効果が期待できます。

温かいお湯に浸かった後、膝まで、次に腰まで水風呂に浸かる「アイシング」を合わせるのがおすすめです。

水風呂がない場合は冷たいシャワーでも効果的だよ。

温かいお味噌汁や鍋物など、体を温める食事を摂ることも、内臓の冷えを防ぎ消化吸収力を高めます。

栄養補給

登山で消費したエネルギーは、下山後にしっかり補給することが大切です。

筋肉疲労の回復を早めるタンパク質(豚肉、うなぎ、魚など)や、エネルギー代謝を助けるビタミン・ミネラル(野菜、果物)を積極的に摂りましょう。

クエン酸が含まれるお酢やレモンもおすすめです。

また、よく噛んで食事をすることで、消化吸収が促進され、リラックス効果も高まります。

サポートタイツの着用

適切な圧迫力のあるサポートタイツやストッキングは、脚の血行促進を助け、むくみの対策になります。

質の良い睡眠

山小屋など慣れない環境で眠りにくい場合でも、水とヘッドランプを用意し、意識的に呼吸を深くするなどして心身を落ち着かせましょう。

カフェインや深酒は控えめにすると良いよ。

完全に眠れなくても、しっかりと食べて水分を補給し、横になっているだけでも体の疲れは大半が取れると言われています。

まとめ:快適で安全な登山のために

以上のリスクを回避するためにも登山後のケアは必須です。

登山後の丁寧なケアは、単なる疲労回復だけでなく、あなたの身体のサインに気づき、より快適で安全な登山へと繋がるスキルアップにもなります。

今回ご紹介した簡単なケア方法をぜひ取り入れて、これからの登山をますます楽しんでくださいね!