登山は素晴らしいアクティビティだけど、安全に楽しむためには適切な準備と行動が不可欠よね。

うん。登山中の休憩や水分・栄養補給はとっても大事だね。

安全で快適な登山を持続するためには、計画的な休憩と、喉が渇く前・お腹が空く前のこまめな水分・栄養補給が不可欠です。

では、なぜこれらの対応が必要なのでしょうか。

その理由は……

「登山が長時間にわたり、多くのエネルギーと水分を消費する活動だから」です。

適切な休憩を取ることで、疲労を軽減し、運動を快適に続けることができます。

水分や塩分(電解質)の不足

脱水症状や熱中症、足のつり、高山病、運動機能の低下、むくみなどの様々な体の不調を引き起こすリスクが高まります。最悪の場合、命に関わる血栓のリスクにもつながります。

エネルギー源となる糖質(炭水化物)の不足

血糖値が低下し、「シャリバテ」や「ハンガーノック」と呼ばれる全身に力が入らなくなる状態に陥ります。これは行動不能につながるだけでなく、脳の活動も低下させ、注意力や思考力、判断力を低下させるため、道迷いや転倒といった事故のリスクを高めます。

これらのリスクを回避し、体調を整えながら安全に登山を続けるためには、事前の準備だけでなく、登山中の適切な休憩と計画的な水分・栄養補給が非常に重要なのです。

今回は、安全で快適な登山のために知っておきたい、休憩と水分・栄養補給のポイントについて紹介するよ。

休憩の取り方

休憩には主に以下の3種類があります。

立ち休憩

ザックを下ろさず、立ったまま2〜3分程度呼吸を整える休憩です。荷物が重い場合など、ザックの上げ下ろしを頻繁に行いたくない場合に適しています。

小休止

ベンチなど、ザックを下ろして5〜10分程度休める場所での休憩です。水分や行動食の補給、衣服の調整、ペースの確認などを行います。ベンチにザックを置くのはマナー違反とされるため、地面に置きましょう。

大休止

山頂や展望の良い場所などで、30分程度ゆっくりと休む休憩です。お弁当を食べたり、景色を楽しんだりします。ただし、悪天候時や雪山など気温が低い場所での長時間の休憩は、体温低下につながるため注意が必要です。

休憩のタイミングとしては、登山開始後20〜30分以内に最初の休憩を取り、靴ひもの緩みやザックのフィッティング、体感温度に応じた衣服調整、少量の水分摂取を行いましょう。

それ以降は、1時間に1回程度が目安とされています。しかし、これはあくまで目安であり、疲労が蓄積する前や、休憩に適さない危険な区間に差し掛かる前など、状況に応じて適宜休憩を設けることが望ましいです。

水分補給のポイント

飲むタイミングと量

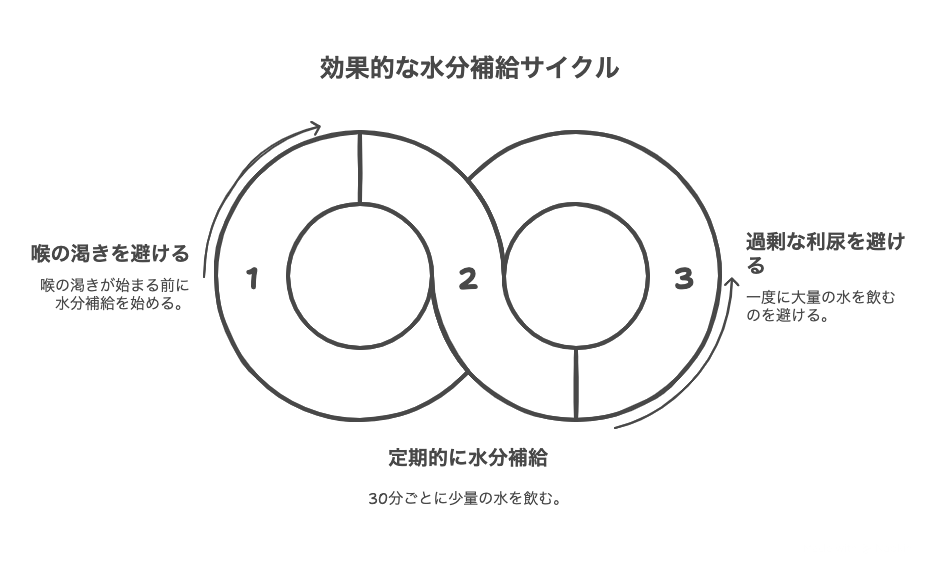

喉が渇いた時には既に脱水が始まっています。

そのため、喉が渇く前に、こまめに少量ずつ(一度に大量ではなく、人の体が一度に吸収できる目安とされる200〜250ml程度を30分に1回など)摂取するのがコツです。

一度に大量に飲むと、かえって過剰な利尿を促す可能性があるため注意が必要です。

飲むもの

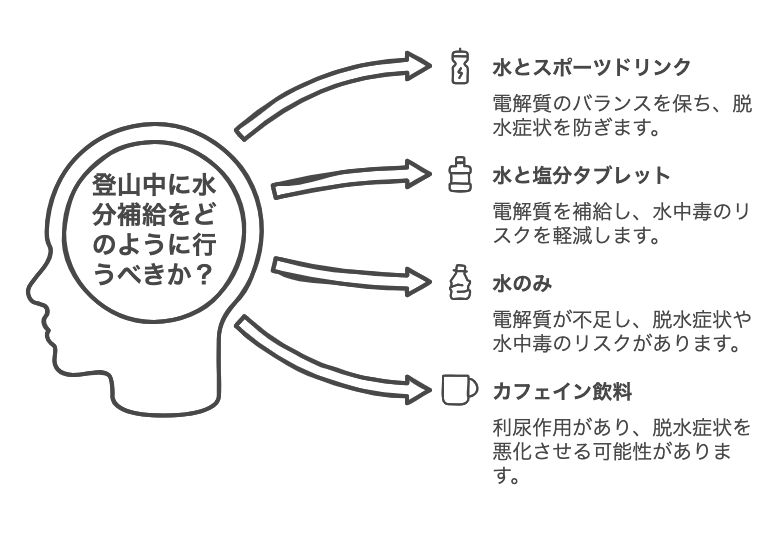

汗には水分だけでなく塩分(ナトリウム)やカリウムなどの電解質が含まれています。

水だけを飲むと体内の塩分濃度が薄まり、脱水症状や水中毒(低ナトリウム血症)になるリスクがあります。水とスポーツドリンクや経口補水液を併用するのがおすすめです。

スポーツドリンクが甘すぎると感じる場合は、水で薄めたり、水と一緒に塩飴、塩分タブレット、梅干しなどを摂取したりすると良いでしょう。

水は飲用以外にも調理や怪我の洗浄などに使えるため、スポーツドリンクだけでなく水も用意しておくことが大切です。

コーヒーやお茶に含まれるカフェインには利尿作用があるため、登山中の水分補給には注意が必要です。

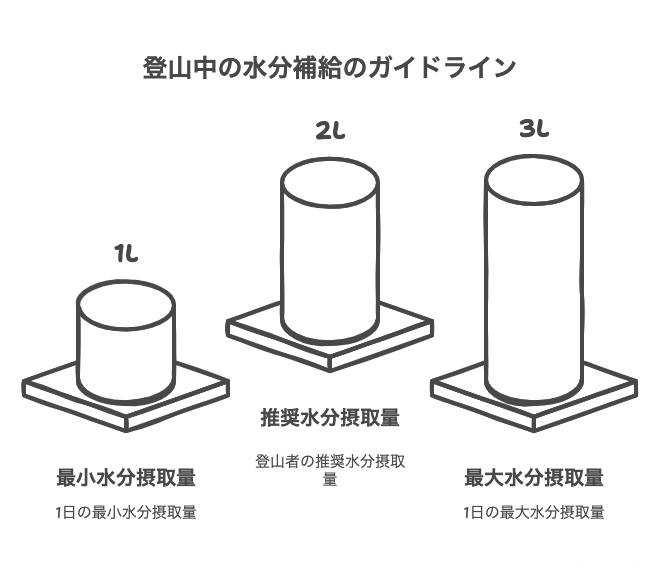

必要量の目安

必要な水分量は、体重、行動時間、荷物の量、天候(気温、湿度、日差し)などによって大きく異なります。

目安として、「体重(kg) × 行動時間(H) × 5(ml)」で計算される脱水量のおおよそ7〜8割を行動中に摂取すると良いとされています。

これはあくまで基準の一つで、真夏の暑い日は係数を上げて計算する必要があるよ。

必要水量は1人1日1L〜3L、目安は2Lとも言われますが、個人差は3倍と大きく、同じ人でもその日の行動形態によって3倍くらいの開きが出ることがあります。

経験を積んで、自分の体の反応を観察し、飲んだ量を記録しておくことで、自分に必要な水分量を把握できるようになります。

登山を始めたばかりでデータがない場合は、まずは1日あたり2Lを目安にするのが良いよ!

また、朝食や夕食で摂る水分も重要です。山に入る前から意識的に水分補給をすることも、熱中症予防のために大切です。

持ち運び方

大量の水分を持ち運ぶ際は、500ml程度のボトルを複数用意したり、スポーツドリンクと水を分けて持ったりするなど、小分けにするのがおすすめです。

ザックを背負ったまま水分補給ができるハイドレーションシステムも便利です。

山頂などに売店があっても、必ずしも購入できるとは限らないため、必要な量の飲み物は自分で用意していくようにしましょう。

栄養補給(行動食)のポイント

行動食は、調理をせずに手軽に食べられるもので、食事だけでは不足しがちなエネルギーや栄養素を補うことが目的です。

食べるタイミング

エネルギー不足によるシャリバテを防ぐため、お腹が空く前に、最低でも2時間に1回は食べ物を補給しましょう。お腹が空く前に前倒しで食べることで、疲れにくい状態を保てます。

行動食の選び方

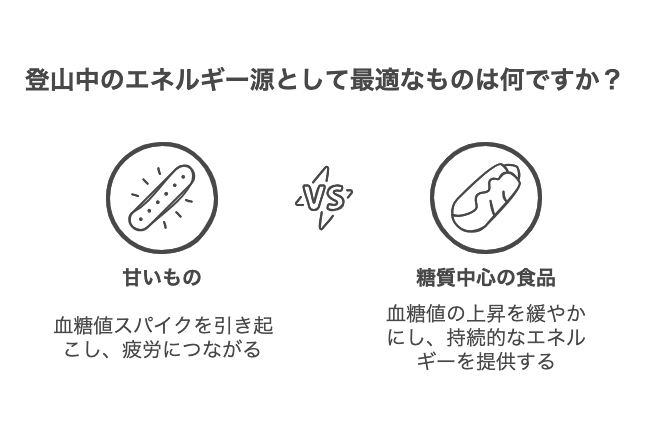

エネルギー源

登山中の主要なエネルギー源は糖質(炭水化物)です。甘いものは急速にエネルギーチャージできますが、人によっては血糖値が急激に上昇し、その反動でかえって疲労を感じる「血糖値スパイク」を起こすことがあります。

血糖値スパイクが気になる場合は、おにぎりやサンドイッチなど、比較的血糖値の上昇が緩やかな糖質中心のものがおすすめです。

脂質

ナッツ、サラミ、チーズなど脂質が多いものは、糖質よりも高カロリーでありながら、血糖値の急激な上昇を抑える特徴があります。

ただし、エネルギーに変わるのに多少時間がかかり、消化に負担がかかる場合もあります。

疲労回復・塩分補給

梅干しやドライフルーツ、レモンキャンディーなど、酸っぱいものに含まれるクエン酸は疲労回復に役立ちます。

また、発汗で失われる塩分を補給することも重要です。塩分と糖分が含まれる経口補水液も効果的です。

味の変化

同じ味ばかりだと飽きてしまうので、甘いもの、しょっぱいもの、酸っぱいものなど、味に変化をつけた行動食を用意すると良いでしょう。

疲れている時は体が要求する味覚(暑い時は塩味、寒い時は甘味、疲れた時は酸味)が美味しく感じられます。

栄養バランス

単一の栄養素だけでなく、様々な種類のものを組み合わせることで、お互いの作用を助け合うことができます。

ナッツ、ドライフルーツ、チョコレートなどを混ぜた「トレイルミックス」は手軽でおすすめです。

カロリーメイトのように、主要な栄養素がバランス良く含まれているバー状の行動食も優れています。

その他

温かい飲み物(スープ、ココアなど)は、体を温め、気分転換にもなります。軽量で高カロリーなものを選ぶと、荷物の負担を減らせます。

非常食

行動食は、予定外の事態で行動時間が長くなった場合の非常食としての役割も兼ねています。少し多めに持っていくと安心です。軽量でかさばらないものが非常食に適しています。

持ち運び方

行動食をナルゲンボトルに入れたり、ジップロックで小分けにしたりすると、コンパクトになり持ち運びやすくなります。ジップロックは食べ終わった後のゴミ入れとしても使えます。

まとめ

登山を安全に、そして最後まで快適に楽しむためには、歩き方や装備の準備だけでなく、登山中の適切なタイミングでの休憩と、計画的な水分・栄養補給の実践が非常に重要です。

これらは、シャリバテや熱中症、脱水症状といった体調トラブルを防ぎ、安全登山に直接つながります。

今回ご紹介したポイントを参考に、ご自身の体調や登山計画に合わせて、効果的な休憩と水分・栄養補給を取り入れてみてください。

準備の段階から登山は始まっているよ!